外交の世界史の再構築

2022年度 活動報告

2023年3月12日~17日に松方冬子がイギリスのWarwick大学を、18日~23日に川口洋史と松方がオランダのライデン大学図書館、オランダ国立中央文書館を訪問しました。

・Warwick報告

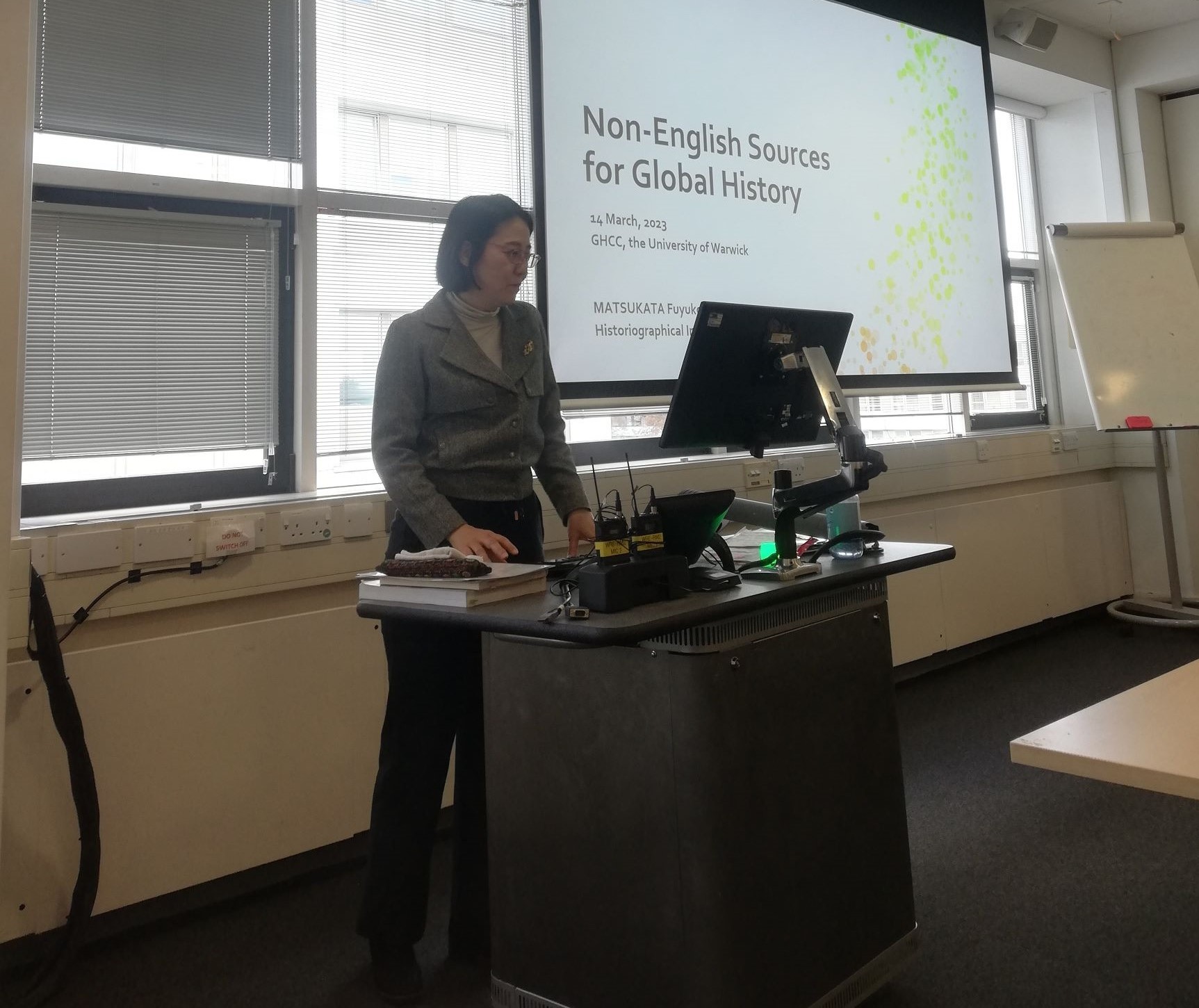

昨年5月に続き、科学研究費国際共同研究加速「「循環」を問い直す―物質・文化・環境を繋ぐグローバルヒストリー」(代表:杉浦未樹)の一環として、イギリスのWarwick大学のGlobal History and Culture Centre(GHCC)を訪問した。GHCCのDirectorであるGuido van Meersbergen氏から、オランダ語史料についての話をと要請されたので、“Non-English Sources for Global History”というワークショップを提案したところ、快諾を得、院生たちの報告も加えたイベントとして企画された。

プログラムの詳細は、こちらを参照。

3月13日、ワークショップで報告する院生さんたちとの合計2時間の懇談。Warwick大学所属の報告者には、メキシコからの留学生と中国からの留学生2人(うち1人は香港出身)が含まれている。ドイツのボン大学から参加の報告者はオーストラリアからの留学生、スウェーデンのリンネ大学から参加の報告者はスイスからの留学生である。オーストラリアからといってもラオス系、スイスからと言ってもフィリピン系とのことで、ともかく国際的である。懇談には、報告者以外の院生さんたちも参加してくれ、チリやインドなどからの留学性がほとんどで、その多彩さに圧倒された。

「これからのグローバル・ヒストリーはコラボレーションなしに実現できない」「地域研究の蓄積の上にしかグローバル・ヒストリーはありえない」と力説する院生さんがいたのが印象的である。「私が求めていたものは、もう眼の前にある」という感覚を持つ。内容の面でも、それが若者であるという点でも。

3月14日、アドリブで合計1時間を超える英語報告を2本するので、とても恐れていたが、やってみたら、たいしたことなく終わった。パワーポイントを入念に作りこんでおいたのが正解だったかもしれないし、私のたどたどしい英語でも辛抱強く聞いてくれる聴衆のおかげかもしれない。質問の意図をなかなか読み取れなかったが、簡単に言い直してくれたりして、どうにかなったし、結局のところ、どうにかするしかないのである。次世代は、もっとうまくやってくれるだろう。

AIや、ネットでの技術の公開は、思ったよりどんどん進んでいて、驚いた。ここの人たちが、それを面白がっていて、そんなに悲観的でないのも印象的である。日本語を話せも読めもしない研究者が、「AI翻訳さえあれば、日本の戦後史をトランスナショナル・ヒストリーとして語れる」と豪語していたが、どうなのだろう。たしかに、戦後史は現在に近すぎて日本人にはやりにくいテーマであるし、20世紀後半の日本語は現在の言葉に近いのでAIにも翻訳できるかもしれない。AIはトランスナショナル・ヒストリーを可能にするツールの一つとなるのだろうか。

いずれにしても、「グローバル・ヒストリーは、誇大な理論だけ、誇大な語りだけ」という時代はとうに過ぎ、実証的なマイクロ・ヒストリーをどう組み合わせて、どのような史料をもとに、どう作り上げていくのか、そのために必要な協力関係はどのようなものかを、肌の色も国籍もさまざまな若者たちが自分で考え、自分の言葉で語り、自分で行動して試していく、そういう時代が、もう来ているのである。

ウクライナ紛争が続き、長期の出張の条件は厳しいままである。ワークショップの翌日から、Warwick大学もストライキに突入とのことで、ぎりぎりのタイミングでもあった(鉄道職員のストライキで列車はキャンセルになり、タクシーに乗る羽目になったが)。一方、コロナ禍の影響は10か月前よりも少なくなり、なんとか義務を果たすことができた。この出張を可能にしてくださったすべての方々に感謝します。

・2013年3月16日~24日 オランダ出張報告

ライデン市内を流れるライン川の一支流

ライデン大学図書館

海事博物館に展示されているオランダ東インド会社の貿易船のレプリカ

松方冬子と川口洋史がオランダに出張しました。17日にライデンに到着し、18日にアムステルダムのレオナルド・ブリュッセイ(Leonard Blussé)先生の御宅を訪問しました。先生から、後述するライデン図書館所蔵の史料について解説していただきました。大変ありがたいことに、史料の写真と英訳のデータまでいただきました。深く御礼申し上げます。午後、ブリュッセイ先生とともに国立美術館を訪れ、フェルメール展を見学しました。フェルメールの作品が28点も一同にするのは史上最大規模とのことで、貴重な機会に恵まれました。

19日にはアーネムのブロンベーク博物館(Museum Bronbeek)を訪問し、館長のPaul JacVerhoeven氏と前川佳遠理氏のご夫妻にお会いしました。ブロンベーク博物館はオランダ領東インド軍についての博物館であり、退役軍人の居住施設が併設されています。現在は休館中ですが、収蔵庫を見学させていただきました。太平洋戦争中のオランダ植民地軍や日本軍の装備などにくわえて、インドネシアで収集された文化財が充実しているのが印象的でした。

20日にライデン大学図書館を訪れ、史料調査を行いました。川口は18世紀末から19世紀初頭にシャム(タイ)宮廷の高官がバタヴィアのオランダ領東インド総督に宛てた漢語の書簡群を調査しました。調査にあたっては、事前に同図書館アジア図書室司書のMarc Gilbert氏に同史料の所在を教えていただきました。深く感謝します。この史料はブリュッセイ先生が発見され、論文を書かれたものです。タイ側にこの史料に関連する記録は残っておらず、大変貴重なものです。当時のシャムの対外関係全体のなかでのバタヴィアとの関係の位置付けや、同時期にシャム宮廷が清朝や阮朝ベトナムに送った漢語文書との比較や、漢語で通信する意味など、まだまだ検討すべき課題があるように思います。

夕食はLennart Bes氏、Alicia Schrikker氏とご一緒しました。

21日、松方はハーグの国立公文書館で調査を行い、川口はアムステルダムのオランダ東インド会社アムステルダム・カーメルの建物と海事博物館(Scheepvaartmuseum)を見学しました。海事博物館は、スペインから独立して海洋国家として繁栄し、イギリスと争った17~18世紀のオランダの歴史を学ぶことができました。復元されたオランダ東インド会社の船も内部構造がよくわかるつくりになっていました。夕食はライデン大学名誉教授のWillem Boot先生に招かれました。

22日の午前、松方は引き続き国立公文書館で調査し、川口はライデンの民族学博物館(Museum Volkenkunde)を見学しました。さすがにインドネシアの収蔵品が充実しており、民族ごとあるいは地域ごとに展示されていました。午後、川口はライデン大学図書館に移り、史料調査を続けました。その後、同図書館で松方と川口は司書のNadia Kreeft氏、およびGuita Winkel氏、Daan Kok氏とお会いしました。

今回の出張でお会いしたオランダ人研究者の方々のお話からは、ライデン大学における日本学の厚みや、オランダ語史料に基づくアジア史研究の広がりが感じられました。一方で近年オランダにおいて日本の存在感が低下しているとのお話も伺いました。またオランダ語を読める人は少ないので、オランダ語史料の英訳を進めているとお聞きし、ヨーロッパでも英語化の波が及んでいることを感じました。

オランダは平野が広がり、運河や水路が張り巡らされ、運河沿いに集落が形成されていたり、ボートハウスが係留されていたり、どことなくタイのチャオプラヤー川下流域を思わせるところがありました。1897年にシャム国王チュラーロンコーンがオランダを訪問した際に堤防や灌漑設備に感銘を受け、チャオプラヤー流域の灌漑のためにオランダ人技術者を招いたのも納得できました。海事博物館に展示されていた、1815年にウィレム1世が作らせ、祝賀に用いた王の船も、シャム王が行幸に用いた御座船と似ており、水と関わりの深い両国の共通性が感じられました。

今回の出張でお世話になりましたすべての方々に感謝申し上げます。

2023年3月5日、京都府立大学において、 第7回研究会 「オスマン帝国の外交」を開催しました。

参加者(対面):岡本隆司、川口洋史、菊池雄太、木土博成、木村可奈子、塩谷哲史、大東敬典、辻大和、原田亜希子、彭浩、堀井優、松方冬子、守田まどか、森永貴子

司会:木土博成

報告:彭浩 Ortega, Negotiating Transcultural Relations in the Early Modern Mediterranean

松方冬子 Michael Talbot, British-Ottoman Relations, 1661-1807 (Boydell Pr.2017)

木村可奈子 尾高晋己『オスマン外交のヨーロッパ化』(渓水社、2010年)

コメント:堀井優

討論

条約検討会に向けての問題提起:岡本隆司

2023年3月3日(金) 科研費学術変革領域研究(A)「イスラーム的コネクティビティにみる信頼構築:世界の分断をのりこえる戦略知の創造」(略称「イスラーム信頼学」)B01班「イスラーム共同体の理念と国家体系」(研究代表者:近藤信彰(AA研)課題番号:20H05827)との共催で、国際ワークショップ “Trade, Diplomacy and Capitulations in the Early Modern World”(使用言語:英語、ハイブリッド)を開催しました。

ラインアップは以下の通り。

DAITO Norifumi (Historiographical Institute, the University of Tokyo)

“Trade, Consumption and Diplomacy in the Indian Ocean”

Michael TALBOT (University of Greenwich)

“Diplomacy in Practice: Dispute Resolution in Eighteenth-Century Ottoman-British Relations”

MATSUI Masako (Aichi Gakuin University)

“Dutch Encounters with the Ottoman Empire: Did Ottoman Capitulations influence Dutch Eastern Diplomacy?”

全体プログラムはこちら。

Capitulationsは、本科研のテーマとも関係が深く、意義ある討論が行われました。

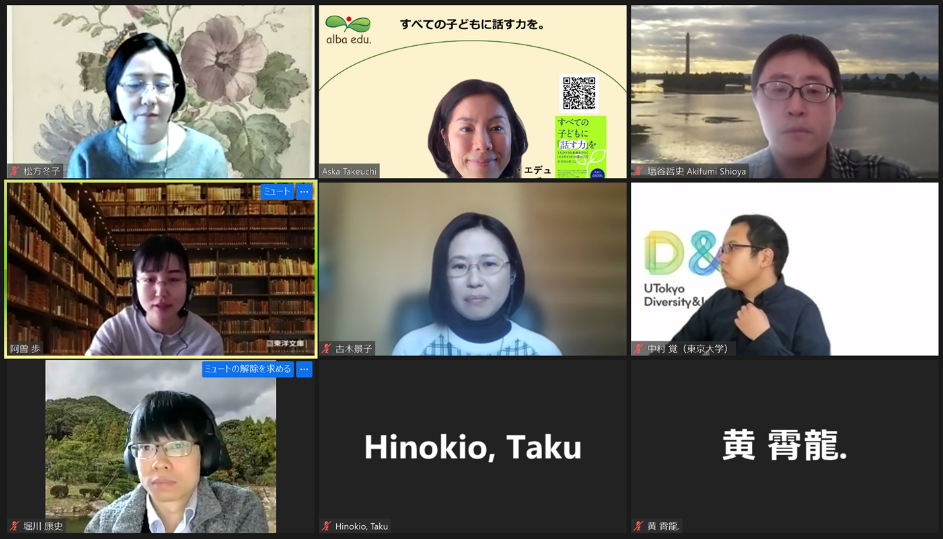

2023年2月21日、「英語によるオンライン・プレゼンテーション講習会」 を開催しました。

アルバ・エデュ代表 竹内明日香さんを講師としてお招きし、塩谷哲史と松方冬子が練習台となりました。参加者は、ほかに阿曽歩、木村可奈子、古木景子、中村覚、檜尾拓、黄霄龍、堀川康文でした。

2023年2月4日~12日にかけてイタリア・ローマでの史料調査を行いました。

今回の調査では、近世の都市ローマに存在した外国人コミュニティーの中でも最大規模を誇るフィレンツェ人共同体(1861年まで統一的国民国家を持たなかったため、近世のローマではフィレンツェなどのイタリア内の他都市出身者もまた、アルプス以北の国々と同様に外国人forensisとみなされます)の組織の在り方、運営方法、活動状況を明らかにするため、在ローマフィレンツェ人共同体規約や共同体議事録を閲覧しました。また共同体と受け入れ社会との関係を知る史料として、ローマ都市評議会議事録や、ローマ市民権授与記録の調査も行いました。なお、これらの史料はローマ市内の様々な文書館に分散して保存されているため、今回の調査ではローマ国立文書館、ローマ市立カピトリーノ文書館、ヴァチカン図書館、そしてローマ在住フィレンツェ人の信仰の要であったサン・ジョヴァンニ・デイ・フィオレンティーニ教会付属文書館に訪れました。

今回調査した史料からは、フィレンツェ人共同体の中心が教皇庁で活動する銀行家や大商人であったことから、都市ローマで活動していくうえで、本国政府と教皇庁との政治的関係が悪化したときに生じうる不利益を排除するため、彼らが本国政府との密接な関係のもとに活動していたことがうかがえました。しかし一方で、本国政府との関係は必ずしも良好だったわけではなく、外地のコミュニティーの管理を狙う本国政府に対して、特にメディチ政権以降は反メディチ派がローマに数多く亡命していたこともあり、在ローマフィレンツェ人共同体と本国政府との間での軋轢の存在も確認できました。さらに、リヨンなど他都市のフィレンツェ人共同体の規約と比べて、ローマの場合は宗教施設の運営が活動の中心となっていないという独自性も明らかとなりました。

なお、今回の調査は個人的にコロナ以降初めてのものでしたが、特に大きな変化を感じることはなく、文書館の中には閲覧室の席数を減らしているところや、マスクの使用を推奨しているところもありましたが、実際にはコロナ以前と全く変わらない印象を受けました。また街自体も観光客が戻ってきており、これまでローマの観光客の中でかなりの割合を占めていたアジア系やロシア人の観光客に比べてヨーロッパ系、特にイタリア人観光客が多かったように感じました。さらにバスや地下鉄にクレジットカードで運賃を支払う新しいシステムが導入されていたり、観光案内所やトイレ事情が改善されていたりと、街側の観光客の受け入れ体制も強化され、ポストコロナに向けて前進しているイタリアの様子を目にすることができました。

ローマ国立文書館

(正面に見えるのはサンティ―ヴォ教会、16世紀以降ローマ・サピエンツァ大学が置かれていた場所であり、文書館の入り口は2階左手奥にある)

サン・ジョヴァンニ・デイ・フィオレンティーニ教会

(在ローマフィレンツェ人共同体の信仰の中心となっていた教会、付属文書館には、共同体の議事録や教会の建設にかかわる史料が保存されている)

2022年12月24日、東京大学史料編纂所において、一般共同研究「ポサドニック号事件関係史料の研究」研究会を開催しました。

参加者

対面:石田徹、岡本隆司、小野将、川口洋史、木土博成、木村可奈子、塩谷哲史、徐小潔、大東敬典、辻大和、程永超、トーマス・バレット、原田亜希子、彭浩、堀井優、松方冬子、松本あづさ、丸山大輝、森万佑子、吉岡誠也

オンライン:有泉和子、保谷徹、森永貴子、山口和夫 ほか

報告:塩谷哲史「ロシア語史料から見たポサドニック号事件―事件史と研究の整理―」

コメント:小野将

質疑応答

2022年12月24日~26日、東京大学史料編纂所において、基盤研究(C)20K01004「近世・近代の東アジアにおける「属国」の「併合」に関する比較研究」と共催で第6回研究会を開催しました。

参加者

対面:青山治世、石田徹、岡本隆司、川口洋史、菊池雄太、木土博成、木村可奈子、塩谷哲史、徐小潔、大東敬典、辻大和、程永超、トーマス・バレット、原田亜希子、彭浩、堀井優、松方冬子、松本あづさ、丸山大輝、三木信吾、森万佑子、吉岡誠也

オンライン:石川亮太、森永貴子 ほか

12月24日「中国の関税と領事」

司会:堀井優

報告:彭浩「青山治世『近代中国の在外領事とアジア』を読む

松方冬子「本野英一『伝統中国商業秩序の崩壊』を読む」

森永貴子「岡本隆司『近代中国と海関』を読む」

リプライを含む総合討論

(参加記)

著者の青山治世先生と岡本隆司先生を交えて、とくに近代中国の「領事裁判権」「関税」について活発で有益な議論が行われた。領事裁判権については、属人主義・属地主義という考え方やその由来、オスマン朝の事例との比較など、より事実関係に関する情報交換がなされ、関税については、欧語史料の読解、ヨーロッパ諸国の進出、経済史研究との関係、地域史料の伝存など、関税について歴史研究を行う上で考慮すべき前提についても議論がなされた。

12月25日

報告:松方冬子「19世紀言語を使わない方法 ―誤読されないための一つの試案―」

全体討論

『交隣と東アジア』読書会

司会:森万佑子

書評:辻大和、吉岡誠也、川口洋史

リプライ、全体討論

(参加記)

2日目は、岡本隆司編『交隣と東アジア』(名古屋大学出版会、2021年)の書評が行われ、執筆者の一人である森万佑子が司会をつとめ、執筆者からは岡本隆司、石田徹が対面で、石川亮太がオンラインで参加した。

第一部については辻大和より、主に朝鮮史の文脈から朝鮮社会の多層構造に切り込むコメントが出された。第二部については吉岡誠也が、日朝関係や中朝関係、朝鮮の経済について、日本から眺めるとどのように見えるのかという点について書評およびコメントを寄せた。第三部については川口洋史が、「交隣」概念に着目し、中国と関係をもった第三国の観点から、ベトナムやシャムと比較したコメントを提示した。

全体討論では、朝鮮での徴税方法から中朝の社会構造の相違について議論された。この点は前日の本野英一『伝統中国商業秩序の崩壊-不平等条約体制と「英語を話す中国人」』(名古屋大学出版会、2004年)の書評議論と重なる部分でもあった。恐らく当時の一般の人びとにとって最も喫緊かつ重要な問題は徴税であり、社会の動きにも影響を与えていたと思われる。そうした一般の人びとの動きを背景に、仲介者や国の代表者が交渉(外交)を行った。現在、我々はこの仲介者や国の代表者間の交渉に注目して議論していることを改めて感じ、当時の社会構造を理解する上では、徴税方法や徴税の種類など、明らかにすべき課題が山積していることが分かった。

最後に、本書のタイトルに「東アジア」とあることについて、若干の議論がなされた。編者より、本書の目的が、「交隣」というテーマに関する、日本の(主に外国史)研究者と、韓国の国史(韓国史)研究者の共同研究であったことを補足し、この両者で「東アジア」を論じたことの意義を説明した。

12月26日

『華夷変態の東アジア』書評会

司会:石田徹

趣旨説明+書評:岡本隆司

書評:木土博成、石川亮太

リプライを含む全体討論

報告:菊池雄太「《関税》概念の整理―ヨーロッパ篇」

(参加記)

12月26日(月)、東京大学史料編纂所大会議室にて拙著『華夷変態の東アジア : 近世日本・朝鮮・中国三国関係史の研究』(清文堂出版、2021)の書評会が行われ、中国史(岡本隆司氏)、日本史(木土博成氏)、朝鮮史(石川亮太氏)の研究者たちから総合的批判の機会を賜りました。

岡本隆司氏による書評では、構成・学説・立論から拙著を立体的に評価されました。拙著が日朝関係史の枠組みから出発した点および史料学の成果を説明したうえで、以下の点について異議を唱えました。①三国関係史という学説史構築の是非(特に東洋史研究において三国関係史は自明の領域である)、②東洋史の先行研究(「朝貢システム」「二国間関係の束」)の評価、③中国史や朝鮮史に関する先行研究の検討が不十分であることである。また氏の編著『交隣と東アジア』(名古屋大学出版会、2021)で提唱される「非対称」や「プリズム」に関する意見を筆者に質問し、さらに「関係史」の意味という問いが提起されました。

木土博成氏による書評では、中朝関係(=明/清と朝鮮との宗属関係)に関する対馬から幕府への説明および幕府の認識について、また華夷変態(=明清交替)のインパクトは近世日本でどれほど重視されるべきかといった質問がなされました。

石川亮太氏による書評では、朝鮮・対馬のそれぞれ仲介者としての立場や、商人を含む多重的な情報経路について興味深く評価された一方、近世の日朝関係が幕末維新期における日本の朝鮮観に与えた影響、倭館をめぐる多様な利害関係のネットワークなどの論点を深める余地があることが示されました。

全体討論では、先行研究の範囲を拡大し、情報史の研究成果を追加すべきという提言、実証と序論とのズレに対する批判、情報から考える近世東アジアをめぐる課題などについて白熱した議論が行われました。

個人的には、これまでの研究について大いに反省し、今後の課題が浮き彫りになった会でした。評者の方々をはじめ、コメントをいただいた皆様に心より感謝申し上げます。

12月27日 横須賀巡見

参加者:松方冬子 木村可奈子 大東敬典 辻大和 松本あづさ

(参加記)

最初の目的地である安針塚(国指定史跡・三浦安針墓)は、安針の領地であった逸見の塚山公園を登った先にあった。快晴だったこの日、安針塚から見渡した横須賀港がきれいだった。塚山を下りた後、ヴェルニー公園内のティボディエ邸を見学し、観光船による軍港めぐりに参加した。

昼食後は、記念艦三笠グループと久里浜グループに分かれて巡検を続けた。このうち久里浜ではペリー上陸地まで足を延ばし、ペリー上陸記念碑やペリー記念館を見学した。ペリー上陸記念碑の建立や安針塚の国指定史跡登録が20世紀初頭だったことを知り、外交の立役者を顕彰しようとする歴史についても考えさせられる機会となった。

なお、横須賀市では「近代」をキーワードにした「よこすかルートミュージアム」を展開しており、この日の見学先がすべて「サテライト」としてQRコード化されていたことも印象的だった。

当日、ご案内くださった辻大和氏に御礼申し上げます。

左:ペリー上陸記念碑 右:ティボディエ邸

安針塚

国際学会「間接外交―宮廷を越えた帝国間の交渉―」参加記

2022年11月14–16日の3日間にわたり、スペイン・マドリードの国立人類学博物館(Museo Nacional de Antropología)で開催された国際会議「間接外交―宮廷を越えた帝国間の交渉―(Diplomacia indirecta: contactos entre imperios más allá de la corte)」に参加の機会を得ました。以下はその参加記となります。なお、スペイン語のみで行われたセッションが多々あり、私がスペイン語を十分に解さないため、今回は個別具体的な報告に関してというよりは、いくつかの論点に絞って会議の内容を紹介したいと思います。

まず、今回の国際会議のテーマである「間接外交」について、初日にロストク大学のHilard von Thiessen 氏による基調講演がありました。氏によれば、国家間外交および職業外交官の活動に焦点を当ててきた狭義の外交史が、1980年代から新たな展開を見せ始めた。その背景として、研究者たちが近代国家そのものは想像されたものであるという問題提起を受け止めるようになったことや、近世国家像の転換 [1]、近代と前近代、とりわけ近代と近世の「外交」の担い手や方法の違いへの注目がなされるようになったことが挙げられる。こうして新たな外交史の構築が始まった。職業外交官以外の交渉のアクターへの注目、宮廷の役割の相対化、規範と現実、公式と非公式な交渉、男女の役割など、二項対立でありながらも、それまで外交史研究の対象となってこなかった人々や組織、接触が研究対象になった。それでは本会議のタイトルになっている「間接外交」とは何か。それは一言で言えば、国家間の「公式な official」外交の担い手以外のアクターたちによって行われた外交ということになる。二国の国境地帯の在地領主たちによって展開された両国への働きかけ [2] 、王妃のサロンや貴族の夫人とその関係者が取り結んだ関係に支えられた交渉、国王によって派遣された体裁をとりながら自身の商業利益を優先する商人たちの行動といったテーマが取り上げられる。以上が基調講演の内容です。

本国際会議のほとんどの報告は、Hilard von Thiessen 氏の基調講演から予想された通り、事例研究に即した報告を軸に、外交史を見直そうとする野心的な試みでした。確かに、狭義の外交史の見直しや、脱ヨーロッパ的な外交史の構築の必要性に繰り返し言及があったものの、それらが近世の、さらにはヨーロッパ+オスマン帝国の空間における外交史の見直しであって、時間的、空間的に限られていたものであった点は惜しまれます [3]。一方で、安易に理論化しようとせず、「外交」という場における生々しい交渉のあり方や交渉担当者の苦闘を微細に描こうとする諸報告は、「外交」の現実を考えながらそれを理論化していこうという姿勢に貫かれていて説得力がありました。たとえば、第2パネルの Thomas Wellner 氏は、16–17世紀のスペイン宮廷において、ヨーロッパ諸王室の代表と儀礼上同等に扱われることを要請し、かつ帝国領内での商業活動の保護を得ようと苦闘するハンザ諸都市の代表者たちの姿を描きました。同パネルの Radka Číhařová 氏は、17世紀前半マドリード、ミラノ、ローマ、ニコラスブルクの貴族身分の女性たちの書簡のやりとりを分析し、彼女たちがディートリッヒシュタイン家とスペイン宮廷との間の仲介者、つまり外交の担い手であったことを明らかにしています。第5パネルの Robin D. Radway 氏は、17世紀第1四半世紀のオスマン帝国とハプスブルク帝国との間の和平締結過程を明らかにしつつ、両国の間で仲介者として振舞ったトランシルヴァニア公の役割を考察しました。公が、両国の間で誤報、大胆な作戦への誘い、両国間の非難の応酬、相手を出し抜こうとする努力をうまく利用して、キリスト教君主、オスマン帝国の信頼を享受する属臣という2つの立場を両立させながら、自己の勢力を確立したと主張しています。ただしこの点について、ウイリアム・マクニールは人的、物的資源の乏しさゆえに、トランシルヴァニアはハプスブルク、オスマン両国に依存せざるを得なかったと主張していて [4] 、両国関係におけるトランシルヴァニア公の主体性については議論の余地があると思われました。第7パネルの Carlo Daffonchio 氏は、1760年代の在マドリード・フランス領事の行動に、近世外交から近代外交への転換点を見出そうという野心的な報告を行いました。氏は、1761年のオランダ船遭難事件に際し、スペイン宮廷に代表がいなかったオランダの利益を在マドリード・フランス領事が代弁したこと、同年アルジェ公のスペインに対する捕虜解放要求を、マルセイユ、カタルーニャ、マドリードそれぞれのフランス領事や会社が自分たちのネットワークを使って支援し成功したこと、そして1762年に在スペインのイギリス領事がジェノヴァに転任する際の通行証発給を、在マドリード・フランス領事が仲介しようと試みたことを挙げながら、国家の存在を前提として、利害関係国がある国家の外交ネットワークを利用して交渉を進める方式が確立していったと説いています。これらの報告は、いずれも時代、地域が限定された事例にもとづく報告でしたが、17–18世紀のハプスブルク帝国、スペイン帝国を軸として、キリスト教徒であることや国家の存在を前提とした「ヨーロッパ的外交秩序」が形成されてくる過程、より具体的に言えば、ヨーロッパを舞台に相互理解にもとづく交渉が可能な対外交渉の仕組みが整備されていく過程を浮かび上がらせることに成功していると言えます。

一方、各報告において触れられていなかった点として、本「外交の世界史の再構築」プロジェクトで取り上げられている非文字社会との間の「外交」や、文書史料に現れてこない、または文字化されなかった「外交」(口頭での交渉、儀礼を通じて発せられるメッセージ)があると思われます。前者に関しては、スペイン帝国植民地におけるヨーロッパ諸国間の交渉に関する報告があり、そこには現地の人々も関わっていたはずですが、史料に言及がないためか、捨象されていました。後者については、とくにオスマン帝国とヨーロッパの間接外交を扱った第4パネルにおいて、口頭での情報伝達が重要な役割を果たしていたであろうことが指摘されていましたが、実際にそうした事例を確認した報告はありませんでした。私は、1848年、1854年の2度にわたって、中央アジアのヒヴァ・ハン国からオスマン帝国に派遣された使節について検討していますが、確かに君主間の書簡では交渉内容について口頭で述べる旨の記述があり、その内容を確かめる術はないように見えます。しかしオスマン帝国の君主(スルタン)の返書の草稿や、書簡の梗概には、何を述べたかが書かれている場合があります。それによって交渉内容の全体像とは言えずとも、何が伝達され、それに対してどのような返答があったのかという点は明らかにできます。

最後に、研究グループ単位の報告ないし研究グループを代表しての参加者が目立ちました。ルント大学の Lisa Hellman 氏はスウェーデン王立科学アカデミーの研究プロジェクトにおいて、おもに東アジアに焦点を当てて、女性と情報循環の視点から近世外交史構築を目指しています [5] 。またマドリード自治大学の Manuel Rivero Rodríguez 氏は、近世スペイン帝国の植民地およびイタリア、フランスとの関係を軸にした外交史研究プロジェクトを主宰しています。こうした諸プロジェクトの接点、意見交換の場として今回の国際会議が位置づけられていることも、私は参加してから知ることになりました。日本や東アジアの事例からの報告が増えて行けば、真の意味での外交史の見直し、新たな外交史の構築の場になりうると思われました。

[1] 絶対的君主による一円的支配が実現していたかに見えていた近世国家群が、実際は支配下地域との間の交渉、妥協、調停によって緩やかな統治をせざるを得なかったという議論への転換。この点については以下を参照ください。中澤達哉「ネイション・ナショナリズム研究の今後」『現代史研究』59、2013年、37–53頁。

[2] 本会議の報告者の一人であったラドウェイ氏の研究が一例として挙げられていました。Robyn Dora Radway, ʻVernacular Diplomacy in Central Europe: Statesmen and Soldiers between the Habsburg and Ottoman Empires, 1543–1593,ʼ PhD Thesis, Princeton Unviersity, 2017.

[3] 私を含めて3名のみが、台湾(17世紀スペインによる領有と宣教について)、フィリピンとインド、日本の事例を扱いましたが、それ以外の報告者は近世ヨーロッパおよびヨーロッパ諸勢力とオスマン帝国との交渉に関連するものでした。

[4] William McNeill, Europe's Steppe Frontier, 1500-1800, Chicago: University of Chicago Press, 1964, p. 96.

[5] https://www.sverigesungaakademi.se/en-GB/lisahellman.html

左:休憩時間での歓談風景 右:クラウディオ・モヤノ通り(博物館北側)の古書店街

ポサドニック号プロジェクト 対馬巡検報告

日時 2022年8月27日~29日

参加者 松方冬子 木村可奈子 辻大和 丸山大輝

8月27日 厳原町内見学

福岡および長崎経由で空路来島した松方、木村、辻が対馬やまねこ空港に午後集合し、厳原町内に移動し、宿所にて丸山と合流した。

合流後、対馬朝鮮通信使歴史館に移動し、展示の見学を行った。対馬朝鮮通信使歴史館は対馬博物館の分館にあたり、2021年11月に開館した施設である。入口に「朝鮮国通信使之碑」が立っている。館内の平常展は4つのゾーンから成り立っており、具体的には1「活動を知る」、2「歴史を知る」、3「映像で学ぶ」、4「触って学ぶ」である。そのうち「歴史を知る」では他館所蔵資料のレプリカ(国書など)、模型(草梁倭館など)によって、朝鮮通信使だけでなく中近世対馬の対朝鮮関係について詳しく説明していた。なお同コーナーでは対馬博物館蔵の松原一征コレクションの一部(雨森芳洲の肖像など)が展示されていて目を引いた。詳細は不明だが、『毎日記』など元は宗家文庫史料に含まれていて市中にあったものを買い戻したものも同コレクションに含まれるようである。

館内で観覧やメンバーによる情報交換を行っているうちに閉館時間が迫ってきたために退室し、宗家の菩提寺である萬松院の入口や厳原八幡宮を散策して当日の活動を終了した。

対馬朝鮮通信使歴史館

8月28日 対馬島内巡検(烏帽子岳、浅茅湾縦断、大船越など)

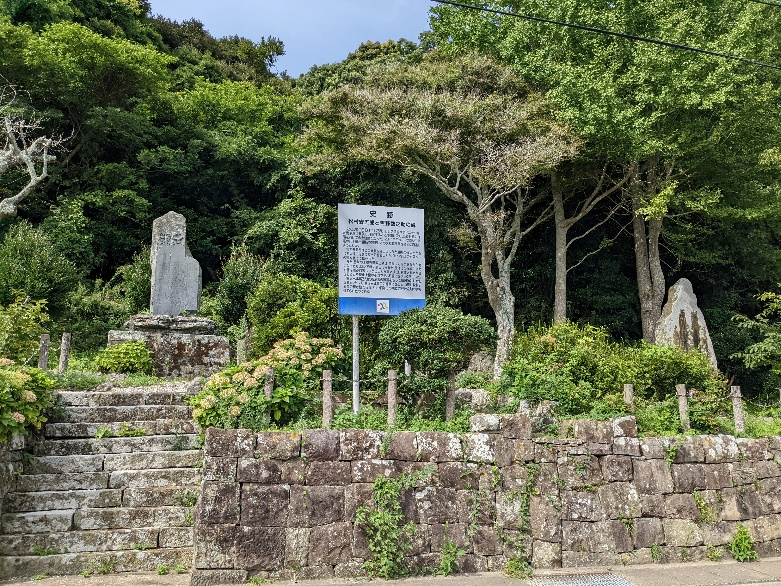

快晴。貸し切りにした小型バスにより、対馬ふれあい交流館前を出発し、厳原町内を北上して大船越を目指した。大船越は1671年に対馬藩により島の西部と東部を連絡する水路として開削された箇所である。同地では松村安五郎・吉野数之助の顕彰碑を調査した。彼らは1861年にポサドニック号から派遣された小船が大船越を通過した際に紛争となり、死亡した人々である。松村安五郎の碑は1891年に建立され、吉野数之助の碑は1908年に建立されたという。現在は縦貫道路が集落の上部を通過しているため交通量は少ないが、以前は石碑前が旧道に面していることから、特に戦跡観光地となっていたようである。

松村安五郎・吉野数之助の顕彰碑(大船越)

次に万関橋の傍らに停車して、万関橋を歩いて万関瀬戸上部から観察を行った。万関瀬戸は1900年に日本海軍によって開削された水路である。大船越の水深が浅いことから万関の開削が行われたとのことであるが、確かに万関は水深もあり、艦艇の通過に適していることは容易に理解できた。

その後バスで北上して、烏帽子岳入口に停車して、10数分ほど徒歩で烏帽子岳頂上に到達した。頂上からは島の東西南北が一望できた。今回の巡検の最重要目標である、浅茅湾および、同湾中のポサドニック号停泊地の芋崎を確認すべく、持参した各種地図と対照した。5万分の1地形図「仁位」とシルバコンパスによって芋崎を特定し、同展望台設置の望遠鏡によっても確認した。同展望台からみえる芋崎は沖合にむかって黄色い岩が露出した、特徴ある岬であった。

烏帽子岳頂上からみた浅茅湾と芋崎

展望台から下山後、バスで和多都美神社に移動し、数年前の台風被害から復興した海中の鳥居などを見学したのち、仁位で昼食休憩をとった。

昼食後、仁位から貸し切りにした市営渡船「うみさちひこ」号で浅茅湾縦断を行った。船長からは浅茅湾が仁位浅茅湾、竹敷浅茅湾、濃部浅茅湾の三つに分かれること、その特徴などについて説明があった。まず和多都美神社の海中鳥居を海中から観察したのち、真珠養殖の現場を横切りながら芋崎を目指した。芋崎沖では灯台および付近の露頭を観察したのち、ロシア海軍が建設したドック跡などを遠望した。ドック跡のある小湾には船での上陸が難しいとのことであった。

船上からみた芋崎

その後、黒瀬方向に芋崎を一周した。金田城のある城山を船上から観察し、石垣なども見た。黒瀬から芋崎沖に戻り、竹敷方向に向きを変えたところで、浅茅湾外に陸地のかげがはっきり見えた。方向から判断する限り、韓国の巨済島である。対馬では北部の韓国展望台から韓国を見たことはあるが、中部からはっきりみえるとは思わなかった。

竹敷浅茅湾に入り、丸型の構造物が特色のマグロ養殖場群を横に見ながら進み、旧竹敷要港部(現在は海上自衛隊対馬防備隊)わきを通って長板浦港で上陸した。対馬病院のすぐわきに港があり、市営渡船も通院の便を考慮したものであることがうかがえた。このように竹敷浅茅湾の入口に朝鮮半島を遠望できる芋崎(すぐ近くに古代の金田城がある)があり、大船渡をロシア海軍が通ろうとしたことから、浅茅湾の重要性をロシア海軍が認識していたと思われる。そのようなことも日本海軍が竹敷に要港部を置いた一因であろう。

うみさちひこ号

長板浦港から再度バスに乗り、大船越で番所跡を確認し、海面近くまで降りて水深の浅さなども調べた。

その後厳原に戻り、海岸寺で対馬藩の朝鮮語通詞を務めた小田幾五郎(1755~1832)の墓などを調査して予定を終了した。

8月29日 対馬島内巡検(小茂田浜、多久頭魂神社)、対馬博物館見学

快晴。朝に厳原をバスで出発して、西海岸方面の観察に向かった。まずは小茂田浜で小茂田浜神社を見学したのち、小茂田浜海水浴場から西海岸方面を観察した。海岸では漂着ゴミを清掃中であり、作業中の方々からゴミの種類や最近の状況(7月の大雨)を伺った。

その後椎根を経て、多久頭魂神社を見学して厳原に戻った。

午後は長崎県対馬歴史研究センターおよび対馬博物館の事務室を訪問して話を伺ったのち、対馬博物館を見学した。2022年4月にオープンしたばかりの対馬博物館では平常展の見学が中心となった。平常展は1総合展示、2古代、3中世、4近世、5近現代の5部構成となっており、1総合展示では自然史の展示が多めなのが目を引いた。2古代以降では対馬各地で発掘、寄託、譲渡などがなされた考古資料、文書を観覧した。近世の年表では終わりがポサドニック号事件となっていることが印象的であった。

その後対馬歴史研究センターの企画展「修復のあゆみ~対馬宗家文書修理30年の歴史」を見学した。長崎県立対馬歴史民俗資料館としての開館後、宗家文書が譲渡される過程、譲渡されて重要文化財指定された後など、時期別の資料保全、修復のあゆみが展示されていた。展示で重点を置かれていたこととして、島内で修復ができる体制が整っているために、修復のためだけに島外に資料を持ち出す必要がないことがあった。フロアでは実際に修復に従事されているセンター職員の方から話を伺うこともできた。対馬島民の皆様、長崎県立対馬歴史民俗資料館(現在の対馬歴史研究センター)、関係機関のたゆまない努力の結果、宗家文庫史料が維持管理されていることを痛感した。また最近の修復の実例として、18世紀における陶山訥庵によるイノシシおよびシカ駆除の文献が展示されていた。陶山の方策で、18世紀にはいったんイノシシが対馬全島で駆除されたとのことである。外山利之所長と丸山学芸員の説明では、現在の対馬ではイノシシとシカの獣害が深刻な問題となっているとのことであった。対馬博物館での見学をもって、今回の対馬調査は解散した。

今回の巡検にご協力いただいたすべての皆様に感謝申し上げます。

対馬博物館内

2022年7月31日~8月4日、第5回研究会を開催しました。

7月31日 於:藤女子大学

・趣旨説明:松方冬子「外交の世界史の法的な側面」

・報告

皆川卓(山梨大学)「三十年戦争期神聖ローマ帝国の領邦における占領と外交権の変容−ホーエンローエ伯領とミュンスター司教領の場合から−」

松方冬子「『諭書』をめぐって−約条再論−」

・司会:川口洋史

・参加者

対面:川口洋史、木土博成、木村可奈子、塩谷哲史、大東敬典、松方冬子、松本あづさ、皆川卓、森永貴子

オンライン:岡本隆司、菊池雄太、辻大和、彭浩、堀井優、吉岡誠也

(参加記)

研究代表・松方氏による趣旨説明では、これまで「西洋法制史から見た条約・領事」をテーマに2回の研究会が開かれたこと(パート1=2020年12月25日、パート2=2021年7月25日)、そしてさらに理解を深めるため、パート2で報告いただいた皆川先生を再びお招きしたことが述べられました。

皆川報告では、まず、ウェストファリア条約(1648年)を主権国家体制成立の根拠とはみなしえないとしても、17世紀のヨーロッパで「国家(state)」と「外交(diplomacy)」の概念が成立したこと、その一方で、もともと神聖ローマ帝国では、帝国・領邦ともに外国との交渉権を有していたことが述べられました。そのうえで、三十年戦争(1618-48年)下で皇帝軍が進駐した領邦では、君主が不在であっても、占領軍および被占領側が現地の慣習を共有する限り、後者の交渉権は維持されたこと(ホーエンローエ伯領における管区代官の事例)、しかし、被占領側の統治組織が占領軍を選択・専有するようになると、本来の交渉者に代わって「戦争と平和の権利」を目指すようになったこと(ミュンスター司教領におけるミュンスター市参事会の事例、ただし司教はこれを抑えて交渉権を一元化した)が指摘されました。

続いて松方報告では、外国人を統制する法令、および居留民の長への出身国もしくは受入国による統制の二つの論点を接続させる手がかりとして、外交機能を持つ国内文書である「諭書」の問題が提起されました。そして、イルクーツク総督の書翰とともに来航したアダム・ラクスマンに松前で読み聞かされた国法書(1793年)、ロシア皇帝アレクサンデル1世の親書とともに長崎に来航したニコライ・レザノフに交付された諭書(1805年)、オランダ国王ウィレム2世の親書への返翰(1845年)と同じ内容の諭書の事例から、こうした文書が、国書を授受していない国の国民で、商人の立場で将軍の版図に出入りする外国人(「疑似臣民」)を外交チャネルとして用いる局面で必要とされたこと、また国書を送る場合はそれを補完するものとして利用されたことが指摘されました。

全体討論は、主に皆川報告をめぐって展開しました。とりわけ「戦争と平和の交渉」が発展したヨーロッパ「外交」に取り込まれることになる商業協定に関連して、君主や都市のもつ関税ないし通行税の徴収権、協定が必要となる局面、さらに交易利潤の吸い上げ方という点での中国・日本との違いなど、議論が多岐にわたりました。いま一つ話題となった「国家」については、主に交渉や協定の責任主体となりえたかが議論されました。以上の報告と討論で、空間的にも論点上もかなりの範囲が包括されただけに、その全体をどのような言葉で体系化していくかを模索する機会にもなったように思います。

8月1日 於:藤女子大学

二日目は、以下の三本立てで、研究報告会を開催した。

松方冬子報告「カール・ポランニー『経済と文明』と坂井信三『イスラームと商業の歴史人類学』を読む」

松本あづさ報告「沖の口役と沖の口口銭―松前藩における船・人・積荷への課税―」

塩谷哲史報告「条約条文を読む」

(参加記)

松方報告では、「関税」とはなにか、「関税」は独占さえしておけば徴収可能か、といった点につき示唆を得るため、西アフリカを題材にした二著の内容を整理するとともに、近世日本との共通点-ダホメの貿易と長崎貿易の類似性-などについて、見通しが述べられた。

松本報告では、史料が限られるなか、16世紀から19世紀までを対象に、沖の口で課された口銭(「松前口」を出入りする際にかかる通行・貿易税)を通覧し、賦課の基準が、人、船、品目の三種存在することを明確に指摘し、その時期的変遷を追った。北海道の地で、この報告に接することができたのは、大きな収穫で、とくに最初から品目税があったわけではない、という指摘は、「関税」の本質を考える上でも重要であろう。南方の薩摩-琉球間において、類する事象はなにか、考察する必要性を痛感した。

塩谷報告では、ロシアが結んだ三つの条約-対ヒヴァ(1842)、対清(1851)、対日本(1858)-をロシア語、および日本語訳で提示し、個別条文の背景などについて、解説する内容であった。討論では、コンスルの訳語として領事という漢語が充てられた経緯や時期などについて議論が交わされ、安政の五カ国条約については、欧文と和文に齟齬がないかなど、綿密に確認する必要性を痛感した。

多様な地域を検討することで、徐々に見えてきたのは、やはり「関税」の中身は多様で、議論する者によって、少しずつ意味内容が異なるということである。たとえば、「関税」/「通行税」の違いをどう見るか、という点ひとつをとってみても、国境で課されるか/国内に課されるか、物にかかるか/人にかかるか、(物にかかるとして)利潤にかかるか/移動にかかるか、複数の用法や文脈があり、やっかいな用語である。12月の研究集会では中国史の文脈で、いまいちど考えたい。

8月2日 国立アイヌ民族博物館見学

札幌から白老に移動し、国立アイヌ民族博物館(ウポポイ(民族共生象徴空間)内)を見学した。参加者は共同研究メンバーの川口洋史、木土博成、木村可奈子(筆者)、塩谷哲史、大東敬典、橋本雄、松方冬子、松本あづさ、森永貴子(五十音順、敬称略)と、髙鳥廉氏(北海道大学)。

ウポポイ(民族共生象徴空間)は2020年に開館したアイヌの歴史・文化を学び伝えるナショナルセンターで、国立アイヌ民族博物館の他、体験交流ホールや伝統的コタン、工房、慰霊施設などが設けられている。ウポポイ園内の第一言語はアイヌ語であり、さまざまな施設表示の一番最初にアイヌ語が表記されている。従来のアイヌ語にはない語彙は新たに造語されたという。(例えば展示室は「宝の部屋」を意味する「イコロトゥンプ」)

国立アイヌ民族博物館では佐々木史郎館長、田村将人氏、永野正宏氏にご挨拶ののち、田村氏から展示概要を伺い、各自展示を見学した。基本展示室では「私たち」アイヌ民族の視点で、アイヌ民族の世界観や、歴史、現代を生きるアイヌの人々についての展示がされている。

展示順路は決まっていない作りになっているが、入り口近くで上映されるアイヌの世界観を伝えるアニメーションはとても興味深かった。カムイは、「カムイモシリ(カムイの世界)」で人間と同じような姿で暮らしており、「アイヌモシリ(人間の世界)」には人間の目に見えるように衣装をまとってやって来る。動植物や火など様々なカムイがいるが、カムイが身にまとってくるもの(肉や毛皮、木材や薬剤、火…)は人間へのお土産であり、人間はお返しとしてお酒や団子やイナウなどの人間の手を経て作られる物を捧げる。これは人間とカムイの「交易」と言っていいだろう。アイヌは様々な勢力と交易を行ってきた交易の民であり、そのような歴史が世界観にも影響しているのであろう。

展示や映像資料が豊富で、筆者自身は2時間半程度の自由観覧時間のうちほとんどをこの展示室の資料を見るのに費やしてしまい、他の展示やウポポイ内の他施設を見ることが出来なかった。また、なかなか本州では食べる機会がないので期待していたアイヌ料理を食べる時間も無くなってしまった。到底数時間では見学しきれず、また改めて1日がかりで見学に訪れたいと思う。

その後、川口、木村、塩谷、大東、松方、松本、森永は道東巡見のため釧路に移動、宿泊した。

8月3日 道東巡見(厚岸・根室)

この日はバスを借り、釧路からまず厚岸に向かった。厚岸はアッケシ場所が設けられ、オランダ船・ロシア船など外国船の来航もあった土地である。まず厚岸大橋から牡蠣島(弁天社)を眺め、厚岸町郷土館に行き厚岸町海事記念館の菅原卓己氏から解説を受けながら展示を見学した。その後隣接する国泰寺を見学した。国泰寺は蝦夷地が直轄地化したのちに設けられた蝦夷三官寺の一つである。その後菅原氏のご案内でロシア商人シャバリンと松前藩士の会見場所となった筑紫恋に行った。

厚岸ののち根室に向かった。根室市教育委員会の大久保太智氏にご案内いただき、ラクスマン渡来地の弁天島、弁天島を一望できる場所にある高田屋嘉兵衛によって建立された金刀比羅神社、アイヌの砦であるノツカマフチャシ跡を巡った。

釧路から厚岸、さらに根室とかなりの距離を移動し、スケジュールの都合上ゆっくりとした見学とはならなかったが、実際に来てその土地を体感できたこと自体が非常に意味があった。全く北海道の土地勘がない筆者にとっては、これまで道東はただ地図上の地域でしかなかった。今回各所をめぐり、道中も釧路湿原や風蓮湖、数々の川といった地形やよく出没する野生の鹿(アイヌの世界観では鹿はユクサンケカムイ(鹿を授けるカムイ)が袋の中からばらまいて人間の世界にやってくる。鹿自体がカムイではない。それほど多くてありふれた動物だということの表れである)を眼にし、地図上でしか認識していなかった土地が立体的に理解できるようになった。

このように実際に現地に足を運び理解することはコロナの流行でしばらくできなかったこともあり、大変刺激的であった。また、道中に参加者とのさまざまな対話を通して刺激を受けるのも巡見の楽しみの一つであり、これもまた久しぶりのことであった。コロナが早く終息し、気兼ねなく巡見できるような日々が戻ってくることを願うばかりである。最後に、ご案内・ご解説くださった皆様、そして研究会から巡見まで様々にご手配くださった松本あづさ氏に御礼申し上げます。

左:国立アイヌ民族博物館 右:厚岸町郷土館

左:国泰寺 右:筑紫恋

左:弁天島 右:高田屋嘉兵衛像

左:ノツカマフチャシ跡に向かう一行 右:ノツカマフチャシ跡

2022年5月10日、松方冬子が、イギリスのケンブリッジ大学the University of CambridgeのFaculty of Asian and Middle Eastern Studies (FAMES)で、講演「日本の歴史学は今まで何をしてきたのか」(日本語)を行いました。

併せて、5月11日学部生のゼミに参加し、事前に学生さんたちが読んでくださった『教養としての世界史の学び方』およびそれに対する松方のコメント(『社会科学と人文学の対話』)について議論を行いました。5月12日には、大学院生のゼミに参加し、事前に読んでおいてもらった松方「普遍、アゴラ、グローバル・ヒストリー」について議論を行いました。また、ケンブリッジ大学ポスドク研究員のJoshua Batts氏と共同執筆中の英語論文について、英文ジャーナルの査読結果を踏まえた改稿について同氏と相談しました。

講演の様子

左:FAMESの建物。2階のガラス張りの部分が図書室 右:宿泊したSelwyn collegeの中庭

2022年5月15日~20日には、科学研究費国際共同研究加速「「循環」を問い直す―物質・文化・環境を繋ぐグローバルヒストリー」(代表:杉浦未樹)の一環として、ウォーウィック大学the University of WarwickのGlobal History Culture Centre(GHCC)で、研究交流を行いました。

(出張の記録)

今回の出張は、コロナ禍がいまだ明けない、ウクライナ危機の真っ只中で、行かせていただきました。往復の飛行機の飛行時間は、片道2時間の増(アラスカ上空、シルクロード上空経由)でした。

前半、ケンブリッジでは、ケンブリッジ大学の歴史と資金の潤沢さと、すべての面において感じる「余裕」に感動しました。季節もよく、花の咲き乱れる庭園は圧巻です。

講演は、先方の求めに応じて、日本語で行いました。学年末の重要な試験を控えた時期であるにもかかわらず、院生を主体とした20名を超える聴衆が集まり、活発な質疑応答が行われました。

11日、12日の日本学科の学部生、大学院生のゼミにおいても、日本語での議論が途切れることはありませんでした。とくに学部生は、コロナ禍で日本留学が果たせなかった学生もいるらしいのに、日本語力の高さは感動的です。大学院生になると、もはやこちらが発言を促す必要すらなく、さまざまな論点が出されました。仮に、日本語力が不十分で言っていることが明瞭に伝わらなくても、「言いたいことがある」というpassionは確実に感じられます。私が「普遍、アゴラ、グローバル・ヒストリー」で「gift」という言葉に着目したのを受けて、モースの『贈与論』を図書館で借りて持ってきてくれた学生さん、自分の書いた(夏目漱石に関する研究書についての)書評の「ここを読んでほしい」とマーキングをして持ってきてくれた学生さんもいました。一般に、日本人は議論をすることが少ないので、「議論の日本語」を聞く機会は非常に少なく、日本語で議論してみせるのは難しいはずなのに、驚きました。学生は、もちろんイギリス人ばかりではなく、中国人、ポーランド人など国際的です。

そして、学生、院生が「日本学」を学んでいることに誇りを持っていることが、さらに嬉しく思いました。日本ではすたれてしまった「蘭学」「和学」など「地名のつく学」です――「国際日本学」はとても元気で、「京都学」「長崎学」なども目指されているとはいえ――が、ヨーロッパの「日本学」にはまだ現代的な価値があるようです。それは、「学際的 interdisciplinary」である、ということからきているようでした。一方、「日本に留学してがっかりした経験」を持っている学生も多いようでした。曰く、「日本では、(老)先生の学説を批判してはいけない風潮があり、皆すごく我慢している」とか、「研究者にならないなら、一次資料を扱わなくてもよいと言われた」とか。つまりは、日本の学界が学問に対する向上心を失っているという指摘でしょうか?だとしたら、悲しいことです。東京大学でも、ヒューマニティーズセンター(HMC)などで学際的な活動が始まりつつあるので、もっと宣伝しようと思いました。(願わくば、それにふさわしいロジスティクスが整えられんことを。)

ケンブリッジで得た感想を一言で言えば、「日本(語)は、もはや日本人だけのものではなくなりつつある」という感覚でしょうか?まあ、そういうご時世だからこそ、「日本の歴史学は今まで何をしてきたのか」という講演をしなくてはならなくなったわけですが。

一方で、キャンパスには、春に行われたストライキの痕跡もあります。ケンブリッジといえども、非常勤だけで暮らしている研究者も多くいるらしく、不安定雇用の問題は日本と同じようです。大学院生のゼミで「人文学が(一番)弱い人の立場に立とうとするのはなぜですか?」という質問を受けました。きちんと答えられませんでしたが、「人文学はそのためにこそあるものだから」というのが、たぶん正しい答えなのではないかと思います・・・こういう質問が出るってよいですね。

今回のケンブリッジ滞在とさまざまな貴重な体験は、Joshua Batts氏のご尽力によって可能になりました。同氏に深い感謝を捧げます。

後半に訪れたウォーウィック大学は、1960年代にできた大学で、Cambridgeとは対照的な新しい大学です。建学時の建物が寿命を迎え新しい建物が立ちつつあります。日本庭園をつぶして作ったという文学部Faculty of Artsの建物は、1月にオープンになったばかりで、最新デザインが目を引きます。「オープンキャンパスで学生(候補者)に気に入られる必要があるとのこと。

受け入れのGHCCのdirector, Anne Gerritsen氏が新型コロナに感染し、自主隔離でお目に懸かれないというハプニングがありましたが、co-directorのGuido van Meersbergen氏に歓迎していただきました。歴史学会History Departmentの教員は全部で50人ほど(史料編纂所と同規模)。そこに、5つほどのCenterと、いくつかのgroupがあり、複数のcenterに所属できるそうです。GHCCに属している教員は15名ほどで、おもに中南米とインド洋とアフリカの歴史を扱っているそうです。

GHCCの博士課程院生主体の報告会に参加しましたが、どれも、中南米(チリの国立文書館など)のスペイン語史料や漢文史料と英語史料を組み合わせた研究で、英帝国史との関連を重視しつつも、バラエティに富んだ内容でした。報告者は院生ですが、「自分がその道の第一人者である」と言わんばかりの自信に満ちた報告スタイルと、実証レベルの高さは印象的です。

GHCCのAGM(年次総会)にも出席させていただき、15周年を迎えるという同センターの運営の一端を見ることもできました。

Gerritsen氏と会えなかったので、「春にもう一度来たい」と言うと、Van Meersbergen氏(オランダ東インド会社史料を読んで研究しているオランダ人研究者)の返答は「ぜひ来てほしい。来るなら、オランダ語の原史料を具体的に提示して、学生院生と一緒に読みながら、幅広い研究の可能性を示唆するようなWSを企画したいので、報告してほしい。史料編纂所でやっている史料集編纂の仕事も紹介してほしい。」でした。「もちろん、喜んでやります。」と答えましたが、内心「そこをピンポイントで突いてくるのか!」と嬉しい驚きを感じました。もちろん、それは私が何十年もやってきた、一番得意なことです。

I felt as if I was being told that I do not have to become someone else and that I may continue to be myself. In other words, I felt that I was shifting from an unknown Japanese researcher to “Fuyuko Matsukata” in the global academia.

ケンブリッジで感じたことと同じことの別の側面だと思いますが、オランダ(語史料)もまた、オランダ人だけのものではなくなりつつあるのでしょう。

久しぶりの海外で感じることが多い出張でした。この出張を可能にしてくださったすべての方々に感謝を捧げます。

(本ページの無断転載を禁止します。)